一、课程思政胜任力的内涵阐释

1973年,哈佛大学教授戴维·麦克利兰提出胜任力理论。他认为,胜任力是指一个人要取得优秀绩效所必须具备的动机、知识、认知、技能、能力和特质等。在此基础上,“冰山模型”进一步阐释了胜任力的要素及结构,包括知识、技能、心理定式,以及思考、特质、自我形象、社会性动机、思维模式、感知等。已有研究认为,高校专业课教师课程思政胜任力包括个人特质、思政认识、知识技能,但指标内容缺乏对课程思政内涵的解读,研究结论没有涉及高职专业课教师课程思政胜任力的现状以及能力提升途径等。

课程思政是指所有课程都应具有立德树人的作用,是全课程育人,需要教师在教学中用价值之“道”,点亮知识之“学”、能力之“术”,需要教师深入挖掘课程的育人价值,从而更好地促进学生的发展成长。有学者基于专业课教师的视角,认为课程思政是一种隐性教育,指专业课教师在教育教学的各个环节中融入对学生的思想政治教育,营造以文化人、以德育人的场域,如春风化雨、润物无声般实现对学生的价值引领,从而实现知识传递与价值观引导。可见,课程思政应包含三个层次的内涵,其一,承载着思想政治教育的使命;其二,基于现有的教育教学实施全课程育人,核心是立德树人,关键是提升育人质量;其三,是一种新的隐性教育,需要挖掘课程中的育人价值,需要一定的教学创新为支撑。因此,高职院校专业课教师课程思政胜任力可以理解为推动课程思政教学改革及资源建设、实施课程思政教学,应具备的教书育人能力和区别于专业思政课的教学风格等特征的教学能力总和。

二、课程思政胜任力结构模型构建

当前,有学者基于扎根理论构建了高职专业课教师课程思政胜任力双螺旋模型,也有研究尝试针对高校课程思政的主体教师群体,构建了高校专业课教师课程思政胜任力模型。本研究在借鉴上述研究成果的基础上,采取行为事件访谈法,构建高职专业课教师课程思政胜任力结构模型。

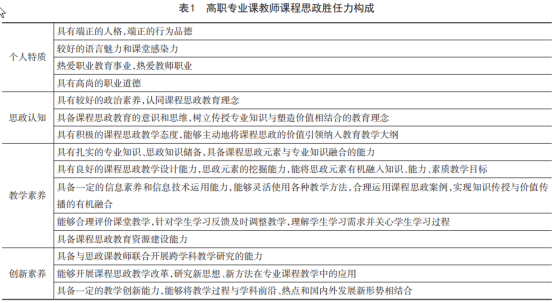

行为事件访谈法(Behavioral Event Interview,BEI)是运用开放式行为探测技术对访谈对象进行访谈,访谈获得的信息更加全面深入,所建构的胜任力模型与实际需求更为契合,信度更高,被认为是不可或缺的重要方法。首先,在G院校选取了16名专业课课程思政教学改革获奖教师和10名普通专业课教师,进行深度访谈。围绕主题,采取开放式访谈,让访谈者描述在课程思政教学改革工作中,自我认为最成功的三件典型事件和最不成功的三件典型事件。其次,访谈资料的分析与编码。第一,课题组对访谈资料进行整理,形成电子文本;第二,参照已有研究成果,自编《高职专业课教师课程思政胜任力编码》,并以此为依据对访谈文本进行编码,根据逐渐抽象的层次提取对资料文本进行三级编码,即开放式编码、主轴编码、核心编码;第三,为确保课程思政胜任力模型结构的公信力,课题组征求了本校“课程思政研究中心”专家意见。在此基础上,对高职专业课教师课程思政胜任力模型进行完善,最终形成由个人特质、思政认知、教学素养及创新素养4个一级指标,15个二级指标(表1)构成的高职专业课教师课程思政胜任力模型。

三、课程思政胜任力结构解读

第一,个人特质。“亲其师而信其道”,教师唯有端正自身政治信仰,拥有高尚的道德情操、丰富的科学人文精神,才能成为学生锤炼品格、学习知识,形成创新思维,最终奉献祖国的引路人。可见,高职专业课教师要有堂堂正正的人格,学高为师、身正为范,成为经师人师,不仅要用真理的力量感召学生,以深厚的理论功底教育学生,更要用高尚的人格感染学生、赢得学生,自觉做为学为人的表率,才能让课程思政有感染力、亲和力、号召力。高职专业课教师个人特质外在形式包括具有端正的人格,端正的行为品德;热爱职业教育事业,热爱教师职业;具有较好的语言魅力和课堂感染力;具有高尚的职业道德等。

第二,思政认知。顾名思义是对课程思政的认识,这是决定能否精准有效贯彻课程思政理念的关键因素。一方面,高职专业课教师要对本专业的知识有深刻理解,掌握精湛的实操技术;另一方面,要有坚定的政治素养,坚定地认同思政教育,才能将相关的课程思政价值理念等在课堂教学过程中有效地传递给学生。高职专业课教师课程思政认知包括坚定的政治素养,认同课程思政教育理念;具备课程思政教育的意识和思维,树立传授专业知识与塑造价值结合的教育理念;具有积极的课程思政教学态度,能够主动地将课程思政的价值引领纳入教育教学大纲等。

第三,教学素养。教学素养是一个专业课教师在开展课程思政教学中所应具备的基本的教育教学素养。主要包括三方面内容,一是课程思政教学设计能力,包括思政元素的挖掘能力,思政元素有机融入知识、能力、素质教学目标,科学运用教学方法及设计教学活动,思政案例运用等能力,是一种“挖掘—转化—融入”的系列能力。二是课程思政教学实施能力,要具备渊博的科学文化知识、必备的教育理论知识、良好的语言表达能力、有效的教学组织和管理能力,能够遵循学生认知规律,合理讲解思政元素,有序组织课堂教学;能够灵活运用教学方法、合理利用信息技术和现代教育技术;能够合理评价课堂教学,针对学生学习反馈及时调整教学等。三是课程思政教学资源建设能力。课程思政教学不是“拿来主义”“无米之炊”,是要紧密结合专业课程内容,合理挖掘其中的思政元素,充分建设好实实在在的思政教学素材,例如,案例、日志、平台、教材等。

第四,创新素养。创新素养是指专业课教师在挖掘课程育人价值,开展教育教学的各个环节中,综合运用不同的育人理念、方法、案例等,实施对学生的思想政治教育,润物无声般对学生进行价值引领,从而实现知识传递与价值观引导的完美融合。课程思政是具有时代特征的重大教学改革,如何精准施教、满足时代需求是一个不断探索、创新的过程。课程思政教学创新包括具备一定的教学创新能力,能够将教学过程与学科前沿、热点和国内外发展新形势相结合;能够开展课程思政教学改革,研究新思想、新方法在专业课程中的应用等。

课程思政胜任力的各个素养之间并不是独立成体系,彼此割裂发展,而是存在相互渗透和相互制约的关系。所谓相互渗透和相互制约是指各素养之间存在紧密关系,并且在特定条件下能够转化或退化为另一种能力素养,能够促进或限制另一种能力素养的提升。个人特质、思政认知就如同是课程思政教育的“根基”,教学素养是课程思政教学的“枝干”,创新素养是课程思政教育的“花叶”,个人特质、思政认知过硬能够鞭策自身学习先进育人手段和方法,进而提高教学素养,打牢教学素养才能对课程思政有更为深刻的认识和体验,才能为合理的创新奠定基础。如果个人特质、思政认知差,课程思政教育将是“虚伪的”“空洞的”,没有灵魂的说教,自然也就不会致力成为经师人师,不会关注学生价值观的塑造,教学素养、创新素养提升的意愿和效率低。(节选自《中国职业技术教育》2021年第32期,钟斌,任茵)